Der Vormarsch der privaten Raumfahrtkonzerne geht weiter, vor allem in den USA hofft die Branche auf einen neuen Boom unter der Präsidentschaft von Donald Trump. Dominiert wird das Geschäft derzeit vom Weltraumkonzern SpaceX von Elon Musk, aber auch andere Unternehmen hoffen auf florierende Geschäfte. Vor allem Blue Origin von Amazon-Gründer Jeff Bezos will SpaceX derzeit Konkurrenz machen. So hat die neue leistungsstarke Schwerlastrakete „New Glenn“ des Weltraumunternehmens im Jänner gleich beim ersten Testflug einen erfolgreichen Start hingelegt. Blue Origin will mit der Rakete SpaceX Marktanteile abjagen.

Hinweis: Die in diesem Beitrag angeführten Unternehmen sind beispielhaft ausgewählt worden und stellen keine Anlageempfehlung dar.

SpaceX arbeitet unterdessen an einem deutlich größeren Raketensystem, musste hier aber zuletzt einen Rückschlag melden. Das größte jemals gebaute Raketensystem der Raumfahrtgeschichte „Starship“ hat einen siebenten Testflug nicht wie geplant abschließen können. Der obere Teil von „Starship“ ging kurz nach dem Start verloren. Der untere Teil erreichte dagegen wie geplant die Erde und konnte wieder aufgefangen werden.

Jeff Bezos (3.v.r.) und Elon Musk (1.v.r.) rittern mit ihren Unternehmen um die Vorherrschaft in der privaten Weltraum-Luftfahrt. Bildquelle: JULIA DEMAREE NIKHINSON / AFP / picturedesk.com

Aber auch abseits der Weltraumkonzerne der beiden prominenten US-Milliardäre arbeiten zahlreiche Unternehmen an der kommerziellen Nutzung des Weltraums – von großen Luftfahrtkonzernen wie Lockheed Martin oder Airbus bis zu zahlreichen kleinen Startups. Ökonomen erwarten ein weiter rasantes Wachstum für die Branche.

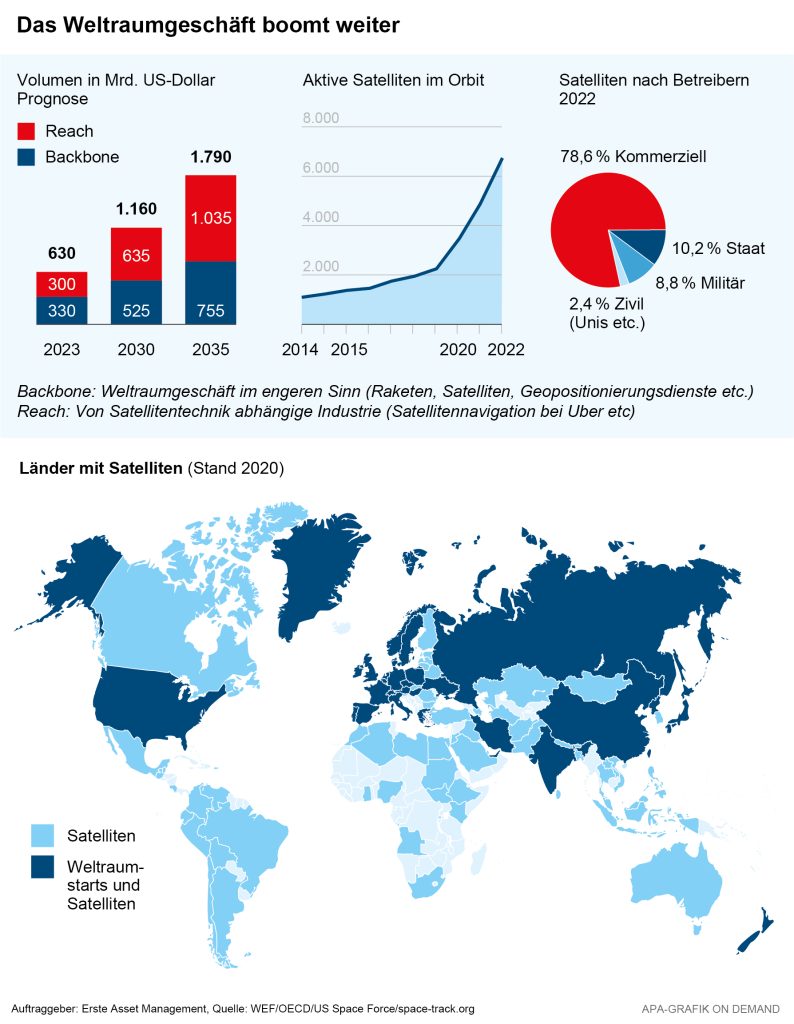

Laut einem 2024 publizierten Branchenbericht des Weltwirtschaftsforums dürfte das Volumen des Weltraumgeschäfts von 330 Mrd. Dollar im Jahr 2023 auf 525 Mrd. im Jahr 2030 und auf 755 Mrd. im Jahr 2035 wachsen. Das entspräche einer jährlichen Wachstumsrate von rund 7 Prozent. Diese Zahlen umfassen nur das Weltraumgeschäft im engeren Sinn, etwa Raketenbauer und Satellitenbetreiber. Zählt man dazu noch jene Branchen, die nur durch Weltraumtechnologien wie etwa GPRS-Dienste überhaupt möglich sind, sieht die Studie sogar ein Wachstum von 630 Mrd. im Jahr 2023 auf 1,8 Billionen im Jahr 2035.

Hinweis: Prognosen und die Entwicklung in der Vergangenheit sind kein zuverlässiger Indikator für künftige Wertentwicklungen.

Trumps Mars-Pläne lassen Branche auf mehr Regierungsgeld hoffen

Zusätzliche Wachstumsimpulse für die Branche könnte die Amtszeit des frisch angelobten US-Präsidenten Donald Trump bringen. Schon in seiner Antrittsrede hat Trump eine bemannte Mars-Mission angekündigt. „Wir werden unser Schicksal zu den Sternen tragen und amerikanische Astronauten losschicken, um die US-Flagge auf dem Mars zu platzieren“, hieß es in der Rede.

„Die Raumfahrtindustrie wird unter der neuen Regierung florieren“, sagte Rahul Rughani, Chefingenieur beim US-Weltraum-Start-up Arkisys, zuletzt dem Handelsblatt. Die ganze Branche hoffe nun darauf, „dass die US-Regierung mehr Geld für die Entwicklung neuer Technologien bereitstellt, für wissenschaftliche Experimente und für den Aufbau von Start-ups“.

In der Pole Position für neue Regierungsaufträge sehen Experten naturgemäß den SpaceX-Konzern des Trump-Vertrauten Elon Musk. Aber auch andere große Konzerne und Startups dürften von Trumps Plänen profitieren. So haben die Aktien des auch im Raketengeschäft engagierten Mischkonzerns GE Aerospace seit Jahresbeginn knapp 17 Prozent zugelegt und in den letzten 12 Monaten ihren Kurs in etwa verdoppelt. Der Triebwerksbauer ist mit einer Marktkapitalisierung von rund 210 Mrd. Dollar derzeit der wertvollste unter den großen börsennotierten Luft- und Raumfahrtkonzernen.

Aktien von Planet Labs machten seit Jahresbeginn fast ein Drittel gut, im Einjahresabstand hat sich der Kurs mehr als verdoppelt. Der Aktienkurs des Raketenbauers Rocket Lab hat seit Jahresbeginn rund 15 Prozent zugelegt und sich im Jahresabstand sogar versechsfacht.

Ob Europas Raumfahrtbranche von den Plänen des protektionistisch orientierten US-Präsidenten Trump profitieren kann, bleibt offen. Auch für Europa sehen Experten aber Potenzial. Profitieren könnte Europa etwa von der boomenden Nachfrage nach Kleinsatelliten für kommerzielle Anwendungen. Großes Marktpotenzial wird auch den sogenannten „Dual-Use-Satelliten“ bescheinigt, die für militärische und zivile Ziele eingesetzt werden können.

Das Raumfahrtunternehmen SpaceX von US-Milliardär Elon Musk könnte von den Raumfahrtplänen Trumps profitieren. Hier im Bild der Erststart der Schwerlast-Trägerrakete Falcon Heavy im Februar 2018. Bildquelle: unsplash/spaceX

EU will mit eigenem Satellitennetzwerk Iris Starlink Konkurrenz machen

Schwung in die Branche könnten auch die EU-Pläne für ein eigenes Satellitennetzwerk bringen. Die EU-Kommission hat im Dezember den Auftrag für 290 Satelliten an ein Konsortium aus mehreren europäischen Herstellern vergeben. Ab 2030 soll Iris dem Satellitennetzwerk Starlink von Elon Musk Konkurrenz machen. Der Auftrag für die kommenden zwölf Jahre geht an das Konsortium Spacerise, in dem die Hersteller SES aus Luxemburg, Eutelsat aus Frankreich und Hispasat aus Spanien zusammengeschlossen sind. Zu den Zulieferern der Gruppe gehören unter anderen der Flugzeugbauer Airbus sowie die Netzanbieter Telekom und Orange. Die Kosten des Satellitenprogramms wurden mit insgesamt 10,6 Mrd. Euro beziffert.

Angesichts der großen Konkurrenz von SpaceX zeichnet sich auch eine Konsolidierung in der europäischen Satelliten-Branche ab. Airbus, die französische Thales und die italienische Leonardo wollen ein Gemeinschaftsunternehmen für die Raumfahrt gründen, um Elon Musks besser Paroli zu bieten, sagten mit den Plänen vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters im Dezember. Vorbild sei die Struktur des Lenkflugkörper-Joint Ventures MBDA, an dem Airbus, die britische BAE Systems und Leonardo beteiligt sind, bestätigte Leonardo-Chef Roberto Cingolani der Agentur. Airbus und Thales hatten schon davor für das Raumfahrtgeschäft massive Einsparungen angekündigt.

Auch Toyota will jetzt ins All und investiert in Raketenunternehmen

Schließlich könnte auch Japan in Zukunft stärker im Weltraumgeschäft mitmischen. Der Toyota-Chef Akio Toyoda erklärte im Jänner bei der Branchenmesse CES in Las Vegas, dass der Konzern sich auch für Raketen-Technologie interessiere. „Denn die Zukunft der Mobilität sollte nicht nur auf die Erde reduziert werden – oder ein einzelnes Autounternehmen“ – sagte er mit einem offensichtlichen Seitenhieb auf Elon Musk, der neben SpaceX auch den Elektroauto-Marktführer Tesla führt. Toyota investiere als ersten Schritt in das japanische Raketen-Unternehmen Interstellar Technologies.

WICHTIGE RECHTLICHE HINWEISE

Hierbei handelt es sich um eine Werbemitteilung. Sofern nicht anders angegeben, Datenquelle Erste Asset Management GmbH. Die Kommunikationssprache der Vertriebsstellen ist Deutsch und jene der Verwaltungsgesellschaft zusätzlich auch Englisch.

Der Prospekt für OGAW-Fonds (sowie dessen allfällige Änderungen) wird entsprechend den Bestimmungen des InvFG 2011 idgF erstellt und veröffentlicht. Für die von der Erste Asset Management GmbH verwalteten Alternative Investment Fonds (AIF) werden entsprechend den Bestimmungen des AIFMG iVm InvFG 2011 „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“ erstellt.

Der Prospekt, die „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“ sowie das Basisinformationsblatt sind in der jeweils aktuell gültigen Fassung auf der Homepage www.erste-am.com jeweils in der Rubrik Pflichtveröffentlichungen abrufbar und stehen dem/der interessierten Anleger:in kostenlos am Sitz der jeweiligen Verwaltungsgesellschaft sowie am Sitz der jeweiligen Depotbank zur Verfügung. Das genaue Datum der jeweils letzten Veröffentlichung des Prospekts, die Sprachen, in denen der Prospekt bzw. die „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“ und das Basisinformationsblatt erhältlich sind, sowie allfällige weitere Abholstellen der Dokumente, sind auf der Homepage www.erste-am.com ersichtlich. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte ist in deutscher und englischer Sprache auf der Homepage www.erste-am.com/investor-rights abrufbar sowie bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich.

Die Verwaltungsgesellschaft kann beschließen, die Vorkehrungen, die sie für den Vertrieb von Anteilscheinen im Ausland getroffen hat, unter Berücksichtigung der regulatorischen Vorgaben wieder aufzuheben.

Hinweis: Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das schwer zu verstehen sein kann. Bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, empfehlen wir Ihnen, die erwähnten Fondsdokumente zu lesen. Diese Unterlagen erhalten Sie zusätzlich zu den oben angeführten Stellen kostenlos am jeweiligen Sitz der vermittelnden Sparkasse und der Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG. Sie können die Unterlagen auch elektronisch abrufen unter www.erste-am.com.

Unsere Analysen und Schlussfolgerungen sind genereller Natur und berücksichtigen nicht die individuellen Merkmale unserer Anleger:innen hinsichtlich des Ertrags, der steuerlicher Situation, Erfahrungen und Kenntnisse, des Anlageziels, der finanziellen Verhältnisse, der Verlustfähigkeit oder Risikotoleranz. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu.

Bitte beachten Sie: Eine Veranlagung in Wertpapieren birgt neben den geschilderten Chancen auch Risiken. Der Wert von Anteilen und deren Ertrag können sowohl steigen als auch fallen. Auch Wechselkursänderungen können den Wert einer Anlage sowohl positiv als auch negativ beeinflussen. Es besteht daher die Möglichkeit, dass Sie bei der Rückgabe Ihrer Anteile weniger als den ursprünglich angelegten Betrag zurückerhalten. Personen, die am Erwerb von Investmentfondsanteilen interessiert sind, sollten vor einer etwaigen Investition den/die aktuelle(n) Prospekt(e) bzw. die „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“, insbesondere die darin enthaltenen Risikohinweise, lesen. Ist die Fondswährung eine andere Währung als die Heimatwährung des/der Anleger:in, so können Änderungen des entsprechenden Wechselkurses den Wert der Anlage sowie die Höhe der im Fonds anfallenden Kosten – umgerechnet in die Heimatwährung – positiv oder negativ beeinflussen.

Wir dürfen dieses Finanzprodukt weder direkt noch indirekt natürlichen bzw. juristischen Personen anbieten, verkaufen, weiterverkaufen oder liefern, die ihren Wohnsitz bzw. Unternehmenssitz in einem Land haben, in dem dies gesetzlich verboten ist. Wir dürfen in diesem Fall auch keine Produktinformationen anbieten.

Zu den Beschränkungen des Vertriebs des Fonds an amerikanische oder russische Staatsbürger entnehmen Sie die entsprechenden Hinweise dem Prospekt bzw. den „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“.

In dieser Mitteilung wird ausdrücklich keine Anlageempfehlung erteilt, sondern lediglich die aktuelle Marktmeinung wiedergegeben. Diese Mitteilung ersetzt somit keine Anlageberatung.

Die Unterlage stellt keine Vertriebsaktivität der Verwaltungsgesellschaft dar und darf somit nicht als Angebot zum Erwerb oder Verkauf von Finanz- oder Anlageinstrumenten verstanden werden.

Die Erste Asset Management GmbH ist mit der Erste Bank und den österreichischen Sparkassen verbunden.

Beachten Sie auch die „Informationen über uns und unsere Wertpapierdienstleistungen“ Ihres Bankinstituts.