Winzer der Woche

Der wöchentliche Marktkommentar von Chefvolkswirt Gerhard Winzer

Donald Trump hat am gestrigen 2. April umfangreiche Zollanhebungen angekündigt. Die dahinterliegende Motivation für diese Maßnahme ist laut ihm die Befreiung von einer jahrzehntelang anhaltenden unfairen Behandlung durch die Handelspartner der USA. Darum wurde der Tag auch mit „Liberation Day“ bezeichnet. Im großen Bild betrachtet wird dadurch die Tendenz zur Fragmentierung der Weltwirtschaft in einzelne Wirtschaftsblöcke, also die Deglobalisierung, verstärkt. Was bedeuten die umfangreichen Zollmaßnahmen?

Zollanhebungen

Die Begründung für die protektionistischen Maßnahmen ist tatsächlich bemerkenswert. Sie erinnert an eine merkantilistische Sichtweise, die zwischen dem 16. und 18. Jahrhundert vorhanden war. Damals wollte man mit Staatseingriffen eine positive Handelsbilanz erzielen und die Staatseinnahmen erhöhen. Im aktuellen Fall wird behauptet, dass die Welt sehr hohe Zölle auf US-Produkte erhebt. Die von der US-Regierung veröffentlichten Zahlen verwundern auf den ersten Blick.

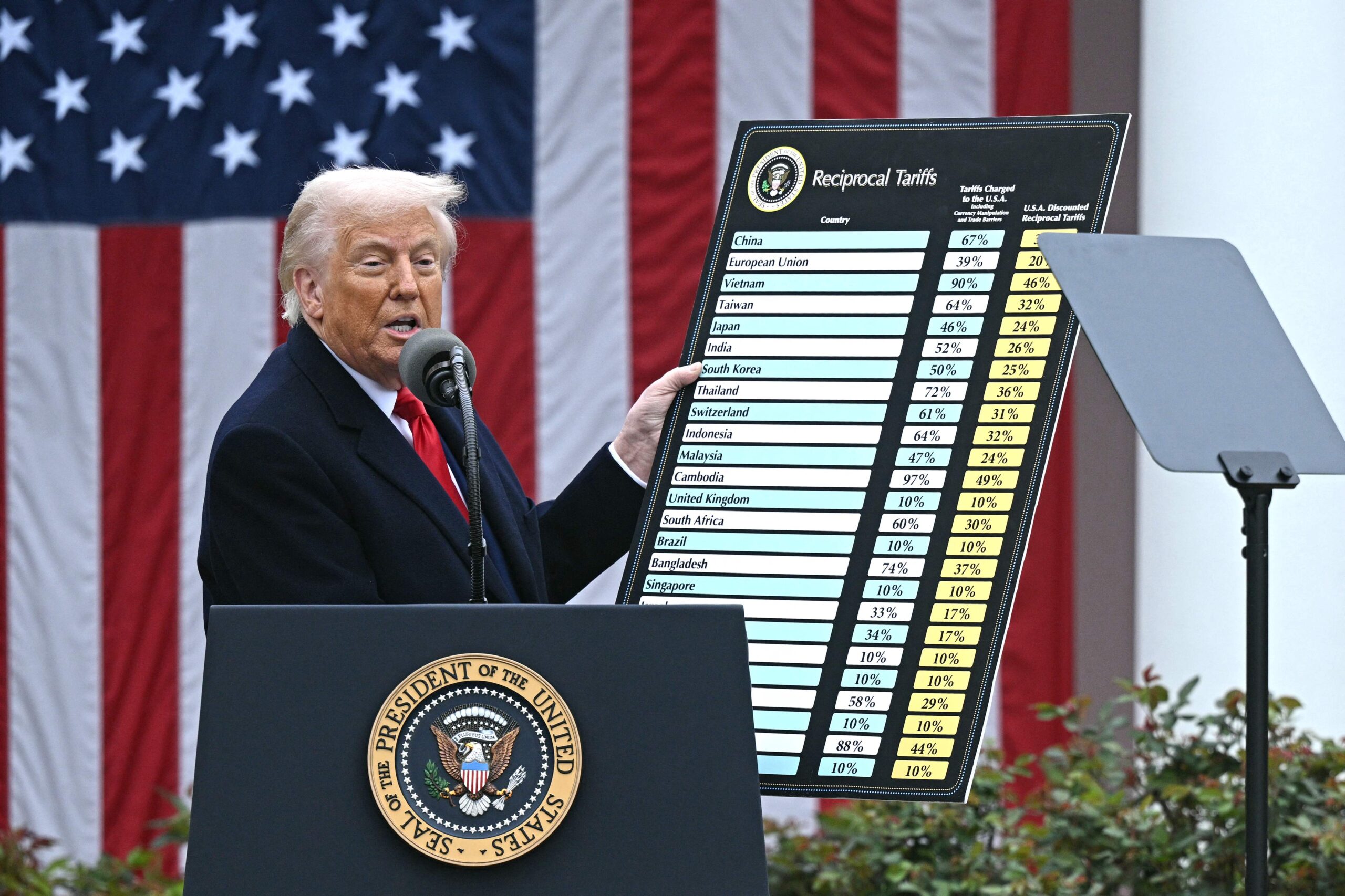

Die ebenso veröffentlichte Formel zur Berechnung der impliziten Tarife, die die Länder den USA auferlegen, gibt einen Aufschluss. Im Prinzip wird das Handelsbilanzdefizit mit einem bestimmten Land durch die Importe von diesem Land dividiert. Die USA antworten auf diese „unfaire“ Behandlung mit der Einhebung von Zöllen, die nur halb so hoch wie die berechneten impliziten Tarife sind. Im Fall der Europäischen Union bedeutet das: Handelsbilanzdefizit von 235,6 Milliarden US-Dollar dividiert durch Güterimporte von 608,8 Milliarden US-Dollar ergibt einen berechneten impliziten „Zoll“ der EU für die USA von 38,8%. Tatsächlich ist auf der veröffentlichten Liste für die Zolltarife ein Wert von 39% zu finden, den die EU einhebt. Als Antwort werden die USA nunmehr einen Zoll von 20% einheben.

Mehr im Detail: Zusätzlich gilt ein Basiszoll von 10% auf alle Importe (gültig ab dem 5. April) sowie ein Zoll von 25% Zölle auf im Ausland hergestellte Fahrzeuge. Die reziproken Zölle auf der Grundlage der von den einzelnen Ländern auferlegten Handelshemmnisse gelten ab dem 9. April. Kanada und Mexiko sind im Rahmen des Freihandelsabkommens USMCA ausgenommen. Insgesamt werden für China Importzölle im Gesamtausmaß von über 50%, für die EU von 20% und für Japan von 24% gelten.

Inkonsistent

Die Argumentation für die unfaire Behandlung der USA ist, sagen wir, ungewöhnlich. Zumindest entsprechen sie nicht der gängigen Meinung in der Wirtschaftslehre. Aber auch die Ziele, die mit den Maßnahmen verfolgt werden, passen nicht zusammen.

Erstens wird behauptet, dass die Zollanhebungen nicht zu höheren Preisen in den USA führen, weil die Exporteure in die USA die Kosten schlucken werden. Das würde den Anreiz erhöhen, die Produktion in die USA zu verlagern. Fallweise mag das zutreffen, aber das dauert und die Produktionskosten würden für viele Unternehmen ansteigen. Der Kostenunterschied zwischen den USA und Ländern wie Vietnam ist eben sehr groß. Der Effekt bleibt: Zunehmender Kosten- und Preisdruck in den USA.

Der US-Präsident bei der gestrigen Ankündigung der weitreichenden Zollerhöhungen im Rosengarten im Weißen Haus. Photocredit: BRENDAN SMIALOWSKI / AFP / picturedesk.com

Zweitens würden die Zölle die US-Nachfrage von Importgütern zu Inlandsprodukten verschieben. Drittens können die Staatseinnahmen gesteigert werden. Wenn aber die Importpreise nicht wie behauptet ansteigen, besteht auch kein Anreiz für einen Wechsel zu im Inland produzierten Gütern. Zudem: Wenn die Importpreise nicht ansteigen, und die Importe fallen, werden auch die Staatseinnahmen nicht ansteigen.

Unsicherheit

Für die Einschätzung der weiteren Entwicklung ist vor allem eine Frage zu beantworten. Wie werden die anderen Länder auf die US-Zollanhebungen reagieren – ebenso mit Zollanhebungen oder mit Verhandlungen? Aus der Erklärung ging nicht hervor, in welche Richtung sich die Länder bewegen sollten, damit die US-Zölle reduziert werden. Die Handelsbilanzdefizite vollkommen zu reduzieren, um die reziproken Zölle der USA zu eliminieren, ist schwierig. Tatsächlich steht die Welt am Rande eines Handelskrieges. Letzterer könnte zu fallenden Exporten und einer schrumpfenden Produktion auf globaler Ebene führen. Allein die Unsicherheit darüber ist negativ für die Stimmung und damit für die Investitionstätigkeit der Unternehmen und die Neueinstellungen. Tatsächlich bestehen auch Unsicherheiten auf weiteren Ebenen. Vor allem: Gibt es einen großen Plan für die Umstrukturierung des Welthandels und des globalen Finanzsystems zur Reindustrialisierung der USA? Das könnte unter anderem ein Einbüßen des Status des US-Dollar als wichtigste Reservewährung bedeuten (was negativ für den US-Dollar und US-Staatsanleihen wäre).

Auswirkungen

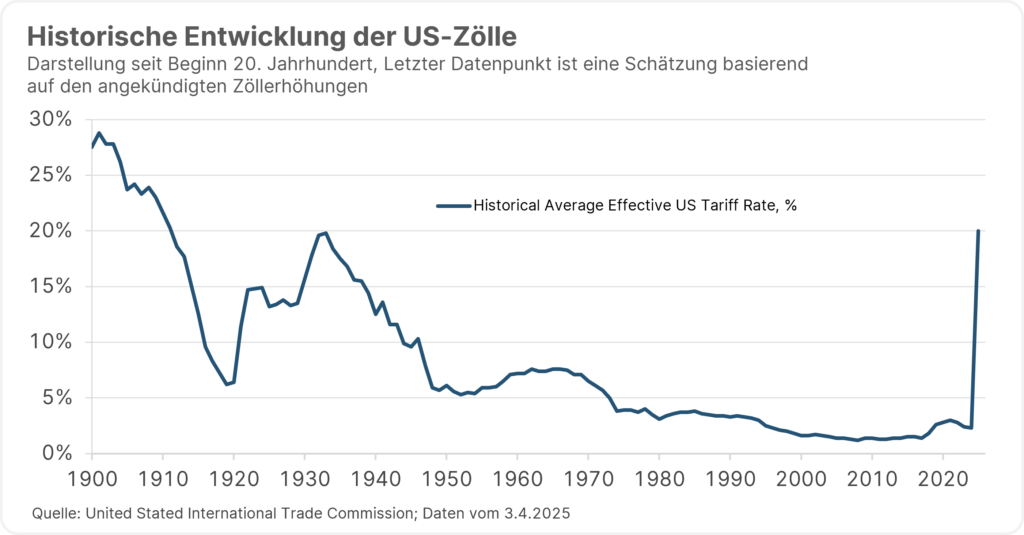

Zölle sind de facto eine Steuer. Höhere Zölle bedeuten also eine Steuererhöhung für die USA. Der drastische Anstieg der effektiven Zollrate von 2,3% auf geschätzte 20% bedeutet einen großen Schock für die USA und die Weltwirtschaft. Der unmittelbare Einfluss für die USA ist stagflationär. Annahme: Die Inflation wird in diesem Jahr ansteigen (3,5% bis 4% im Jahresabstand bis Ende 2025), das verfügbare Einkommen wird sinken und das Wirtschaftswachstum reduzieren (0% für das vierte Quartal 2025). Das Risiko für eine Rezession in den USA hat zugenommen. Der Rest der Welt kann sich von einer negativen Entwicklung in den USA nicht abkoppeln. Das Wachstum wird gedämpft werden, wahrscheinlich auch etwas die Inflation (Druck auf die Gewinnmargen der Unternehmen).

Portfolioausrichtung

Die Befreiung der Welt vom freien Handel und der USA von niedrigeren Importpreisen erzeugt viel Unsicherheit. Eine defensive Grundausrichtung in der Portfolioausrichtung ist empfehlenswert. In unserer monatlichen Asset Allocation behalten wir deshalb die Aktienquote auf Untergewichtung mit einer Neigung für eine weitere Reduktion. Die Quote für Unternehmensanleihen mit einer niedrigen Kreditqualität wird zugunsten von Staatsanleihen in der Eurozone reduziert.

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass eine Veranlagung in Wertpapiere neben Chancen auch Risiken beinhaltet.

WICHTIGE RECHTLICHE HINWEISE

Hierbei handelt es sich um eine Werbemitteilung. Sofern nicht anders angegeben, Datenquelle Erste Asset Management GmbH. Die Kommunikationssprache der Vertriebsstellen ist Deutsch und jene der Verwaltungsgesellschaft zusätzlich auch Englisch.

Der Prospekt für OGAW-Fonds (sowie dessen allfällige Änderungen) wird entsprechend den Bestimmungen des InvFG 2011 idgF erstellt und veröffentlicht. Für die von der Erste Asset Management GmbH verwalteten Alternative Investment Fonds (AIF) werden entsprechend den Bestimmungen des AIFMG iVm InvFG 2011 „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“ erstellt.

Der Prospekt, die „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“ sowie das Basisinformationsblatt sind in der jeweils aktuell gültigen Fassung auf der Homepage www.erste-am.com jeweils in der Rubrik Pflichtveröffentlichungen abrufbar und stehen dem/der interessierten Anleger:in kostenlos am Sitz der jeweiligen Verwaltungsgesellschaft sowie am Sitz der jeweiligen Depotbank zur Verfügung. Das genaue Datum der jeweils letzten Veröffentlichung des Prospekts, die Sprachen, in denen der Prospekt bzw. die „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“ und das Basisinformationsblatt erhältlich sind, sowie allfällige weitere Abholstellen der Dokumente, sind auf der Homepage www.erste-am.com ersichtlich. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte ist in deutscher und englischer Sprache auf der Homepage www.erste-am.com/investor-rights abrufbar sowie bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich.

Die Verwaltungsgesellschaft kann beschließen, die Vorkehrungen, die sie für den Vertrieb von Anteilscheinen im Ausland getroffen hat, unter Berücksichtigung der regulatorischen Vorgaben wieder aufzuheben.

Hinweis: Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das schwer zu verstehen sein kann. Bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, empfehlen wir Ihnen, die erwähnten Fondsdokumente zu lesen. Diese Unterlagen erhalten Sie zusätzlich zu den oben angeführten Stellen kostenlos am jeweiligen Sitz der vermittelnden Sparkasse und der Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG. Sie können die Unterlagen auch elektronisch abrufen unter www.erste-am.com.

Unsere Analysen und Schlussfolgerungen sind genereller Natur und berücksichtigen nicht die individuellen Merkmale unserer Anleger:innen hinsichtlich des Ertrags, der steuerlicher Situation, Erfahrungen und Kenntnisse, des Anlageziels, der finanziellen Verhältnisse, der Verlustfähigkeit oder Risikotoleranz. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu.

Bitte beachten Sie: Eine Veranlagung in Wertpapieren birgt neben den geschilderten Chancen auch Risiken. Der Wert von Anteilen und deren Ertrag können sowohl steigen als auch fallen. Auch Wechselkursänderungen können den Wert einer Anlage sowohl positiv als auch negativ beeinflussen. Es besteht daher die Möglichkeit, dass Sie bei der Rückgabe Ihrer Anteile weniger als den ursprünglich angelegten Betrag zurückerhalten. Personen, die am Erwerb von Investmentfondsanteilen interessiert sind, sollten vor einer etwaigen Investition den/die aktuelle(n) Prospekt(e) bzw. die „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“, insbesondere die darin enthaltenen Risikohinweise, lesen. Ist die Fondswährung eine andere Währung als die Heimatwährung des/der Anleger:in, so können Änderungen des entsprechenden Wechselkurses den Wert der Anlage sowie die Höhe der im Fonds anfallenden Kosten – umgerechnet in die Heimatwährung – positiv oder negativ beeinflussen.

Wir dürfen dieses Finanzprodukt weder direkt noch indirekt natürlichen bzw. juristischen Personen anbieten, verkaufen, weiterverkaufen oder liefern, die ihren Wohnsitz bzw. Unternehmenssitz in einem Land haben, in dem dies gesetzlich verboten ist. Wir dürfen in diesem Fall auch keine Produktinformationen anbieten.

Zu den Beschränkungen des Vertriebs des Fonds an amerikanische oder russische Staatsbürger entnehmen Sie die entsprechenden Hinweise dem Prospekt bzw. den „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“.

In dieser Mitteilung wird ausdrücklich keine Anlageempfehlung erteilt, sondern lediglich die aktuelle Marktmeinung wiedergegeben. Diese Mitteilung ersetzt somit keine Anlageberatung.

Die Unterlage stellt keine Vertriebsaktivität der Verwaltungsgesellschaft dar und darf somit nicht als Angebot zum Erwerb oder Verkauf von Finanz- oder Anlageinstrumenten verstanden werden.

Die Erste Asset Management GmbH ist mit der Erste Bank und den österreichischen Sparkassen verbunden.

Beachten Sie auch die „Informationen über uns und unsere Wertpapierdienstleistungen“ Ihres Bankinstituts.