Der energetische Endverbrauch – das ist der Energieverbrauch der privaten Haushalte und der Wirtschaft – ist in Österreich in den vergangenen 30 Jahren um rund 50% gestiegen.

Die Gründe des Anstiegs

Vor allem der Einsatz von Gas, aber auch von erneuerbaren Energieträgern und von Abfällen in Industrieprozessen hat sich stark erhöht. Der Endverbrauch von erneuerbaren Energieträgern zum Beispiel ist von 1988 bis 2018 von rund 88 Petajoule (PJ) auf rund 171 PJ angestiegen, während der Einsatz von Kohle in diesem Zeitraum von rund 54 PJ auf 18 PJ gesunken ist.

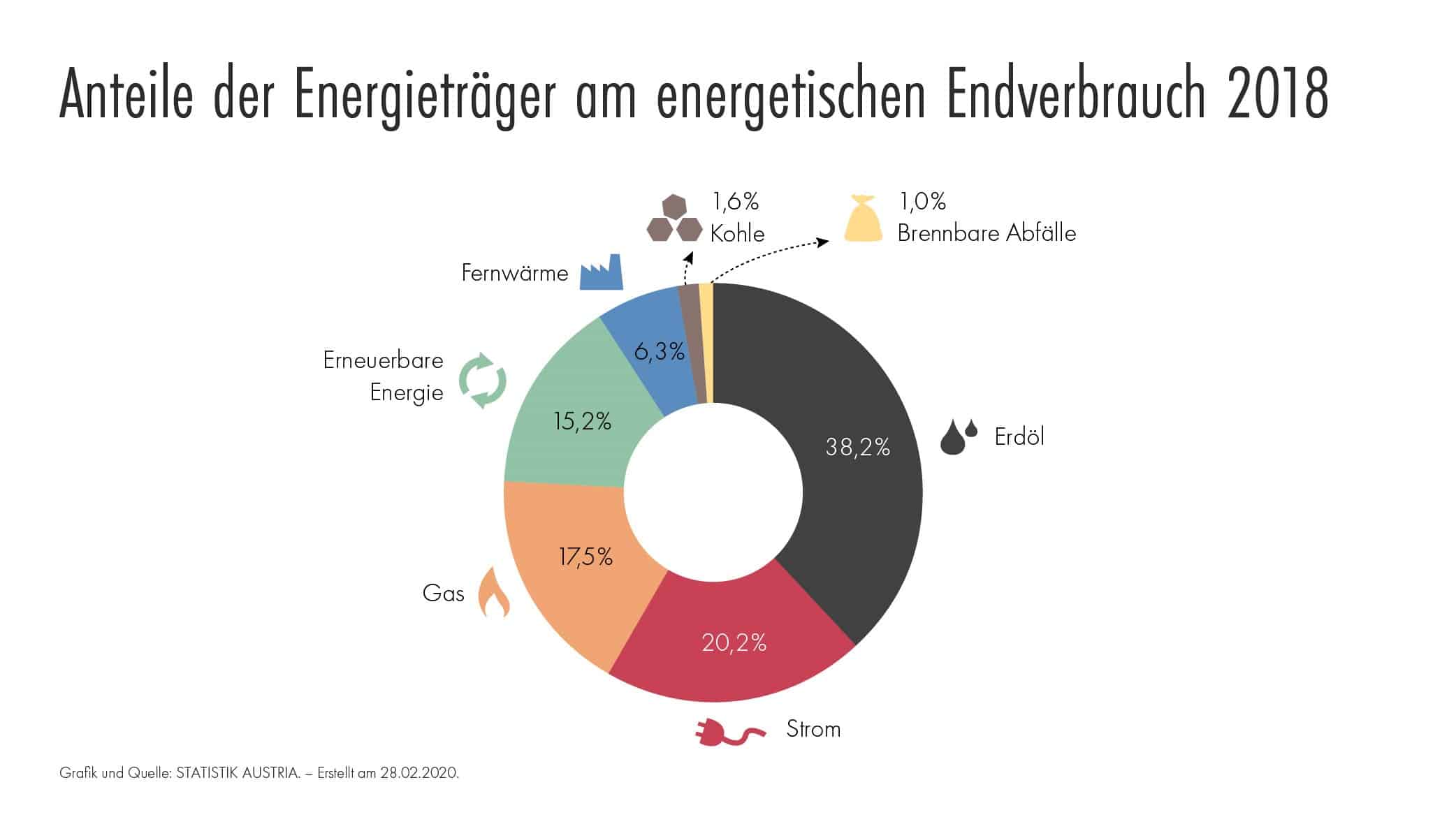

Im Jahr 2018 wurde der energetische Endverbrauch schließlich zu 38,2% aus Ölprodukten gedeckt. Gas trug mit 17,5% dazu bei, die erneuerbaren Energien mit 15,2%. Zudem wurden 20,2% in Form von Strom verbraucht, 6,3% in Form von Fernwärme. Kohle trug mit 1,6%, Abfälle mit 1% zum Endverbrauch bei.

Trotz des stetigen Zuwachses beim Verbrauch erneuerbarer Energieträger wird also noch immer ein Großteil des heimischen Energieeinsatzes durch fossile Energieträger wie Öl und Gas gedeckt. Vor allem im Hinblick auf die Emissionen von Treibhausgasen, aber auch hinsichtlich der Versorgungssicherheit stellt dies ein wachsendes Problem dar, zumal mehr als 90% der fossilen Energieträger importiert werden.

Nachfrage nach erneuerbaren Energieträgern stark gewachsen

Die Nachfrage nach erneuerbaren Energieträgern wie Wasserkraft, Wind, Sonne, Erdwärme und Biomasse ist in den vergangenen Jahren stark gestiegen. Ihr Einsatz hat sich in den letzten 30 Jahren beinahe verdoppelt und seit Beginn der Aufzeichnungen 1970 mehr als verdreifacht.

Die Vorteile erneuerbarer Energie sind bekannt: Einerseits verhindert sie die Anreicherung von Treibhausgasen in der Atmosphäre, andererseits reduziert sie die Abhängigkeit von Energieimporten. Entsprechend hat die EU im Jahr 2008 die „20-20-20-Ziele“ definiert.

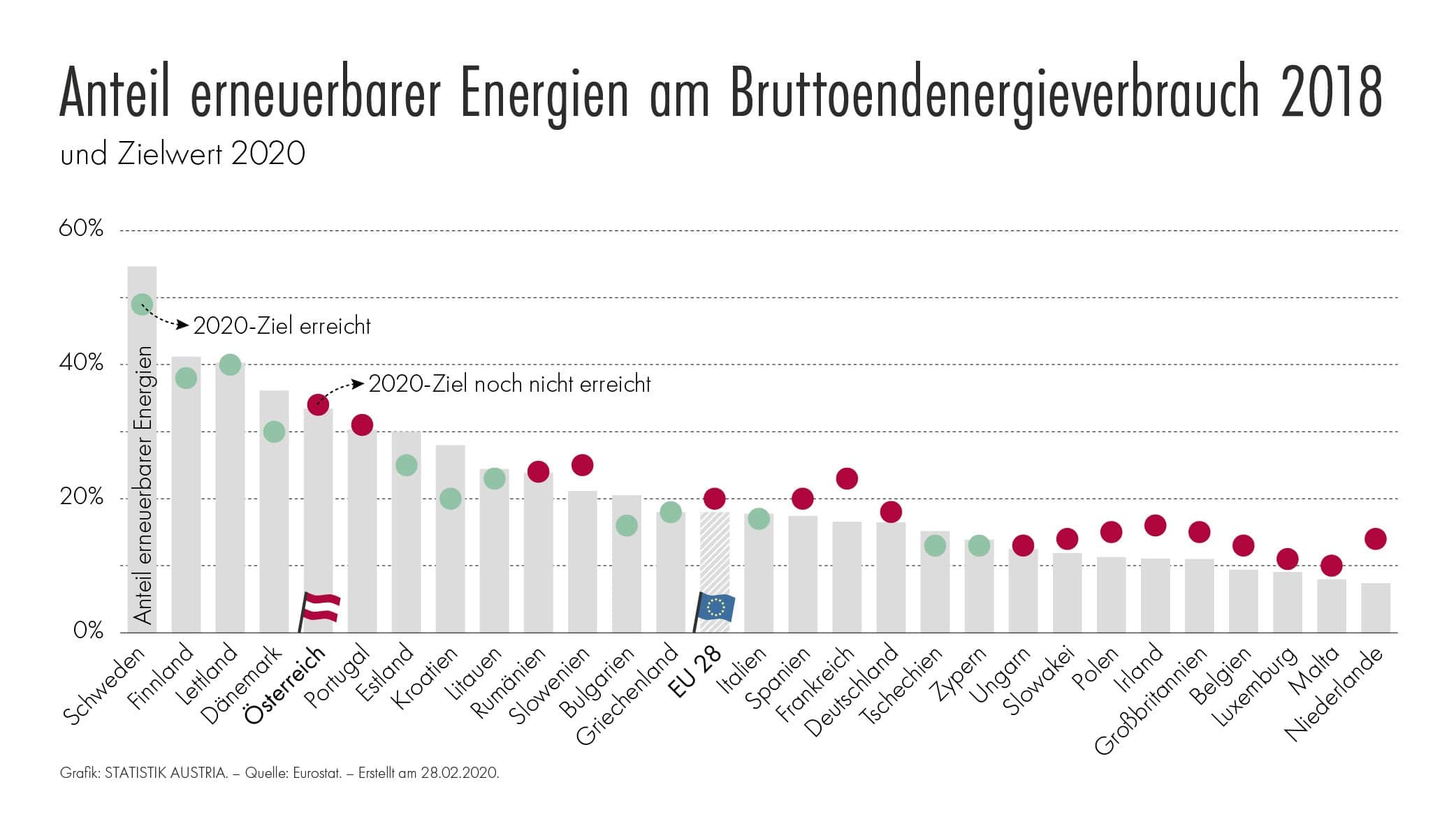

Bis heuer sollen 20% weniger Treibhausgasemissionen im Vergleich zu 1990, ein EU-weiter Anteil von 20% an erneuerbaren Energien sowie 20% mehr Energieeffizienz erreicht werden. National hat sich Österreich zudem einen Anteil von 34% erneuerbarer Energien für das Jahr 2020 als Ziel gesetzt. Dieses Ziel wurde bereits im Jahr 2018 mit 33,4% knapp erreicht.

Weiters betrug 2018 der nationale Anteil von Strom aus erneuerbaren Energieträgern 73,1% – gemäß den Berechnungsmethoden der EU stammten davon 76,5% aus Wasserkraft.

Während Strom aus Wasserkraft in Österreich eine lange Tradition hat und einen bedeutenden Teil an der gesamten Stromproduktion ausmacht, gewinnt der Einsatz von Biomasse für die Stromerzeugung sowie die Produktion von Strom aus Wind und in Photovoltaik-Anlagen erst seit 2005 an Bedeutung.

Wasser und Wind werden ausschließlich zur Stromerzeugung genutzt, die biogenen Energieträger hingegen haben vielseitigere Verwendungsmöglichkeiten: Neben der Produktion von Strom und Fernwärme werden sie auch als Treibstoffe und in Haushalten zur Raumheizung eingesetzt.

Was ist mit der Fernwärme?

Auch die Produktion von Fernwärme aus Biomasse ist in den letzten Jahren rasant angestiegen. Betrug ihr Anteil 1990 noch 7,3% an der gesamten Fernwärmeproduktion, so waren es 2018 bereits 47,6%. Erzeugt wurde die Fernwärme aus Biomasse österreichweit in mehr als 2.000 Anlagen, und die Tendenz ist weiter steigend.

Blickt man über die Landesgrenzen hinaus, lag Österreich 2018 mit einem Anteil erneuerbarer Energien von 33,4% im internationalen Vergleich auf Platz 5. Vor Österreich lagen Schweden (54,6%), Finnland (41,2%), Lettland (40,3%) und Dänemark (36,1%). Der europaweite Durchschnitt lag 2018 bei 18,0% und damit um 2% unter dem in der „Strategie Europa“ vorgegebenen Ziel von 20% für 2020.

Fazit & Ausblick

Mit dem Ausbau und der verstärkten Nutzung von erneuerbaren Energien leistet Österreich nicht nur einen großen Beitrag zum Klimaschutz, sondern setzt damit auch ein deutliches Zeichen hinsichtlich der Dringlichkeit der Begrenzung der Erderwärmung.

Im nationalen Energie- und Klimaplan hat Österreich das Ziel verankert, den Anteil erneuerbarer Energien bis 2030 auf 46% bis 50% zu steigern und den Gesamtstromverbrauch zu 100% aus erneuerbaren Energiequellen im Inland zu decken.

Im Hinblick auf die Strategie der Europäischen Kommission, Europa bis 2050 zum ersten klimaneutralen Kontinent zu machen, gewinnt die Dekarbonisierung des Energiesektors und der damit einhergehende Ausbau der erneuerbaren Energien zusätzlich an Bedeutung.

Glossar

Bruttoendenergieverbrauch: Der Bruttoendenergieverbrauch ist der Energieverbrauch der Endverbraucher (Endenergieverbrauch) zuzüglich der Netzverluste und des Eigenverbrauchs der Kraftwerke.

Anteil erneuerbarer Energien am Bruttoendenergieverbrauch: Ein Indikator, der den Anteil des Verbrauchs erneuerbarer Energien am Bruttoendenergieverbrauch gemäß der Richtlinie Erneuerbare Energien (Richtlinie 2009/28/EG) misst. Die Berechnung basiert auf Daten, die im Rahmen der Energiestatistik Verordnung (EG) Nr. 1099/2008 erhoben und durch spezifische Zusatzdaten ergänzt werden.

Energetischer Endverbrauch: Der energetische Endverbrauch ist der Gesamtenergieverbrauch der Endnutzer wie private Haushalte, Industrie, Dienstleistungen sowie Land-, Forst-, und Fischereiwirtschaft. Es handelt sich also um die Energie, die zu den Endverbrauchern gelangt, ohne die Energie, die von der Energiewirtschaft selbst verbraucht wird.

Erneuerbare Energien: Nachhaltig zur Verfügung stehende Energieressourcen, insbesondere Wasserkraft, Windkraft, (Photovoltaik (PV), Solarthermie), Umgebungswärme (Wärmepumpe), Geothermie und Biogene.

Quellen:

· Statistik Austria, Energiebilanzen 2018

· Bundesministerium für Landwirtschaft, Regionen und Tourismus (vormals Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus) 2019, Integrierter nationaler Energie- und Klimaplan für Österreich

· Eurostat, Erneuerbare Energien 2018

· Eurostat: Statistics Explained

Wichtige rechtliche Hinweise:

Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für künftige Entwicklungen.