Eine positive Bilanz ziehen die Veranstalter des Europäischen Forums Alpbach zur gerade zu Ende gegangenen 77. Ausgabe des Symposions. Zahlreiche Spitzenvertreter aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft haben sich wieder in dem Tiroler Bergdorf eingefunden, um sich zu brennenden Themen wie Klimaschutz oder Sicherheitspolitik auszutauschen. Naturgemäß war auch der Krieg in der Ukraine ein zentrales Thema und „The New Europe“ das deklarierte Thema des heurigen Forums, an dem knapp 3.800 Personen aus rund 100 Nationen teilgenommen haben.

Organisatorisch wartete das Forum heuer mit einigen Neuerungen auf. „Es ist uns vieles gelungen, wir sind am richtigen Weg in der Gestaltung“, resümierte der Präsident des Forums, Andreas Treichl. So wurde etwa die Jugend heuer stärker eingebunden. Das Besondere an Alpbach sollte auch in Zukunft sein, „dass wir der Jugend, unseren Stipendiat:innen aus Europa und aus der ganzen Welt, die Möglichkeit geben, mit den besten Köpfen aus der Politik, der Wirtschaft, der Wissenschaft, der Kunst zusammenzukommen, um sich über die echten und wirklichen und großen Probleme Europas eine Meinung bilden zu können“.

Neu war heuer auch die interdisziplinäre Ausrichtung des Forums. Die klassischen Gesprächsreihen, wie Wirtschafts-, Rechts-, Gesundheits- und Politikgespräche aus früheren Jahren wurden ersetzt durch die übergeordneten Themenschwerpunkte „The Climate Oppportunity“, „Securing Europe’s Future in a Globalised World“, „The Financing of Europe’s Future“ sowie „The Future of Democracy and the Rule of Law in Europe“.

Ukraine-Krieg verschärft Problem der globalen Lebensmittelversorgung

Durch alle Schwerpunkte zog sich heuer aber das alles bestimmende Thema Ukraine-Krieg. So wurden auch die Folgen des Kriegs auf die Lebensmittelversorgung diskutiert. Um Europa selbst müsse man sich zwar keine Sorgen machen, meinte der Direktor des World Food Programms Martin Frick, das gelte aber nicht für andere Teile der Welt.

Der Ukraine-Krieg sei global zu einem Brandbeschleuniger geworden, so Frick. Schon vor der russischen Invasion waren gut 275 Mio. Menschen auf der Welt akut hunger-gefährdet. Seither sei diese Zahl um weitere 70 Millionen angestiegen. Betroffen seien Regionen im Mittleren Osten, in Nordafrika, in Afrika, aber auch in Lateinamerika. Verantwortlich sei aber nicht die Verfügbarkeit der Lebensmittel an sich, vielmehr habe man es mit einer Verteilungskrise zu tun. Die Lebensmittel seien für viele Menschen schlicht nicht leistbar. Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig betonte, dass man von Österreichs Seite auf unterschiedlichen Ebenen zu helfen versuche, etwa bei Getreidetransporten mit der ÖBB oder der Unterstützung des World Foods Programms.

Geholfen wird auch mit dem vom Arbeits- und Wirtschaftsministerium zusammen mit der Erste Bank geschaffenen Mikrokredit-Programm. Das 2010 geschaffene Programm wird bis 2025 verlängert und soll künftig auch ukrainische Flüchtlinge unterstützen. Geflohene können künftig Mikrokredite der Erste Bank in Anspruch nehmen können, um ihren Lebensaufbau in Österreich zu finanzieren. Seit dem Start des Mikrokredit-Programms wurden damit schon rund tausend Firmengründungen mit einem potenziellen Kreditvolumen von über 10 Mio. Euro finanziert.

Kreislaufwirtschaft entscheidend für Klimawende

Auch der Klimaschutz war erneut ein zentrales Thema des Forums. So wurde auch die Bedeutung von Recycling und Kreislaufwirtschaft diskutiert. Die Zeiten des schier endlosen Nachschubs an Rohstoffen neigen sich mancherorts dem Ende zu, gleichzeitig erstickt man vielerorts in Müllbergen. Trotzdem ist für Roland Pomberger von der Montanuniversität Leoben „Abfall ein knappes Gut“, wie er in Alpbach erklärte. Österreich täte gut daran, das zu erkennen, und verstärkt zu versuchen, Rohstoffe im Sinne der Kreislaufwirtschaft mehrfach zu verwerten, so der Experte.

Dass sich der Umgang der Menschheit mit den endlichen Ressourcen der Erde insgesamt verändern muss, werde immer stärker zum allgemeinen Gedankengut. Die Idee der Kreislaufwirtschaft gehe davon aus, Produkte am Ende ihrer Nutzung durch die Verbraucher:innen wieder in ihre Komponenten zu zerlegen, um dadurch wieder Ausgangs- oder Rohstoffe für weitere Produkte an der Hand zu haben. Das beginne für Pomberger schon bei der Entwicklung und in der Produktion: Werden etwa Komponenten eines Gerätes fest miteinander verklebt oder nutzt man sechs verschiedene Arten von Schrauben, ist dieses „nicht recyclingfähig“.

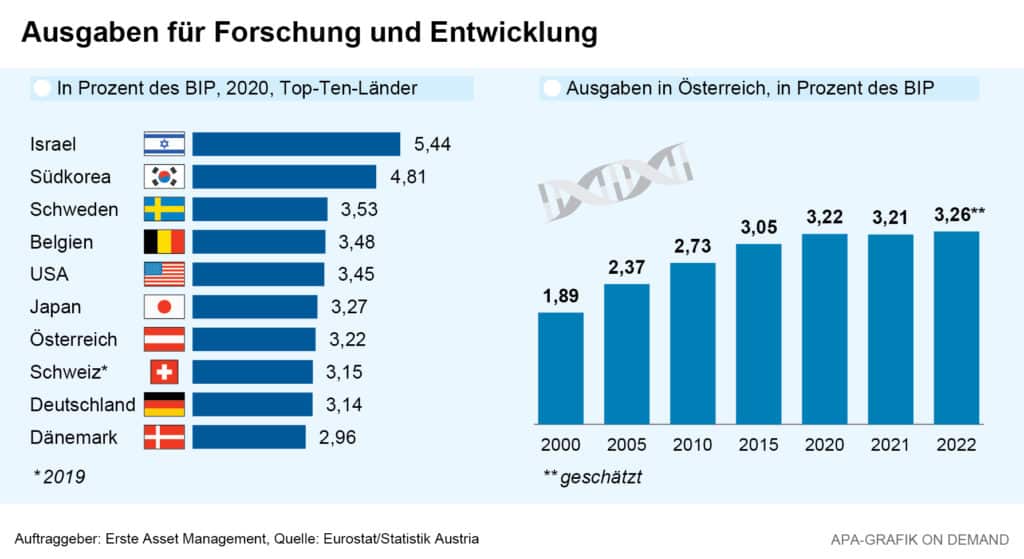

Für Jürgen Janger vom Institut für Wirtschaftsforschung (WIFO) ist Kreislaufwirtschaft mehr als Recycling. Der Gedanke sollte in allen Branchen stärker Einzug halten. Das gelte auch für Forschungspolitik und -förderung. „Österreich muss das größer denken“, sagte Janger. Die Voraussetzungen, hierzulande durch mehr Investitionen bei dem Thema vorne dabei zu sein, seien groß.

Expert:innen fordern größere Bemühungen bei Innovation und Forschung

Auch in vielen anderen Gesprächsrunden war die Forderung nach stärkerer Forschungsförderung ein bestimmendes Thema. Die Forschungsförderungsgesellschaft (FFG) will etwa ab nächstem Jahr disruptive Innovationen mit einer eigenen Programmschiene fördern. Die Mittel in Höhe von 15 Mio. Euro wird die FFG beim Fonds Zukunft Österreich beantragen, der für das laufende Jahr insgesamt 145,96 Mio. Euro zur Verfügung gestellt hat. Das erklärte FFG-Geschäftsführerin Henrietta Egerth in Alpbach.

Disruptive, also radikale Innovation müsse von selbst entstehen und könne natürlich nicht von oben dekretiert werden, so Egerth: „Aber was wir hier machen wollen ist, das Ökosystem, in dem disruptive Innovation am besten entstehen kann, stärker zu begleiten und das auch systematischer unterstützen.“

Wirtschaftsminister Martin Kocher ortete im Rahmen der Diskussion eine „Zeitenwende, was Forschung betrifft“. Während vor gut 20 Jahren Innovation einfach entstanden sei, gebe es heute auch stärkere strategische Vorgaben seitens der EU, in welche Richtung es in der Forschung gehen soll. Gleichzeitig könnten Forschung und Entwicklung angesichts des Ukraine-Krieges und anderer Krisen eine stärkere politische Komponente bekommen. Nicht zuletzt brauche es durch den Umbau des Energiesystems in Richtung erneuerbare Energien disruptive Technologien. Österreich sieht er gut aufgestellt, aber vor großen Herausforderungen.

Der Investor Hermann Hauser sieht für die Zukunft drei „Technologie-Souveränitäts-Kreise“: USA, Europa und China. Alle anderen, insbesondere das Vereinigte Königreich, müssten sich entscheiden, welchem dieser Kreise sie angehören wollen. Wer nicht selbst über wichtige Technologien verfüge, oder darauf Zugriff habe über unabhängige Staaten, begebe sich in Abhängigkeiten.

Für den Komplexitätsforscher Stefan Thruner bedarf es zum Hervorbringen disruptiver Innovationen nicht nur Geld allein, sondern es geht um das Zusammenspiel kluger Köpfe: „Die Frage ist, was ist die kritische Masse, damit eine Region gut wird? Talentierte Leute gehen dorthin, wo die besten Leute sind.“ Kleine Verbesserungen in Innovations- und Uni-Rankings seien hier nicht genug. „Die besten Student:innen gehen nicht zur Uni, die auf Platz 400 ist“, so Thurner.

Auch für die FFG-Geschäftsführerin Egerth müsste an den Universitäten viel mehr passieren, was Ausgründungen und Wissenstransfer betrifft. „Nach wie vor sind die Unis sehr träge.“ Nur wenige Institute würden es laufend schaffen, Spin-offs zu gründen, und dort sei es oft nur Einzelpersonen zu verdanken, die das „mehr als Hobby“ betreiben würden. „Wir müssen hier mehr tun und nicht in einer gemütlichen Mittelmäßigkeit verharren“, so Egerth.

Erläuterungen zu Fachausdrücken finden Sie in unserem Fonds ABC: Fonds-ABC | Erste Asset Management

Wichtige rechtliche Hinweise:

Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Wertentwicklungen.